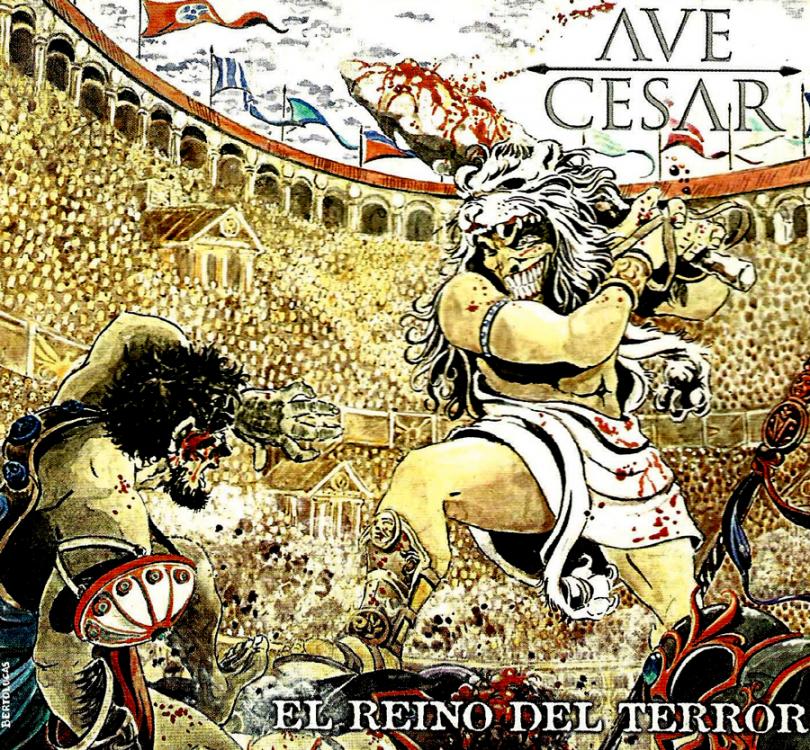

26 de Junio de 2014 // AVE CESAR 16

El Reino Del Terror

Décimosexto disco de AVE CESAR del sello NEMS, publicado junto con la revista Epopeya Nº 42 en agosto de 2001 // publicado por: CRF

Descargalo aquí

Desgraciadamente, la época de gloria de los Antoninos culminó con un período nefasto. Tras ochenta años de paz y justicia, otro tirano despreciable tomó las riendas del poder en Roma. Los vicios del hijo llegaron a ensombrecer las virtudes del padre, puesto que éste no era otro que el propio Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y muchas veces la posteridad le reprochó haber sacrificado la felicidad de su imperio al entusiasmo que sentía por un muchacho indigno, que ni las lecciones más altruistas ni los ejemplos más provechosos pudieron enderezar, en lugar de elegir un sucesor fuera de su familia para servir fielmente al ideal del gobierno como había hecho el desinteresado Nerva, y aun los demás Antoninos.

Cómodo tenía apenas diecinueve años cuando comenzó a reinar. Al principio, los consejeros designados por su padre ejercieron sobre él alguna influencia, pero poco a poco el carácter licencioso del joven príncipe se iba imponiendo. Su perversidad se desató a partir de cierto incidente en el pórtico del anfiteatro cuando regresaba a palacio. Un asesino le salió al paso con la espada desenvainada, y exclamando "¡Ésta te la manda el Senado!", cargó contra él. Pero el grito le sirvió de advertencia al emperador, que logró hacerse a un lado y atraer la atención de los guardias para inmovilizar al agresor. El atentado, con todo, no provenía del cuerpo del Senado, sino del propio palacio, más precisamente de su hermana Lucila (quien a su tiempo lo pagó con el exilio y la muerte, al igual que los demás conspiradores). Sin embargo, las palabras del asesino calaron hondo en el alma de Cómodo y lo marcaron con un odio invencible hacia los senadores.

La tiranía desencadenada comenzó a cobrar víctimas entre los más nobles, acompañados al suplicio por sus deudos para mejor permitir la expoliación de sus bienes. Reaparecieron como una plaga infernal los delatores, que tanto daño habían hecho en los reinados de Nerón y Calígula; y ni siquiera los ministros del príncipe estaban a salvo, pues acabó eliminando a Perenne y Cleandro, los principales entre sus esbirros. En cuanto a su propia familia, sólo diremos que para destruir la estirpe de los Césares se había requerido de la obra homicida de cinco soberanos disolutos, pero Cómodo se bastó solo para exterminar a la numerosa progenie de los Antoninos.

Muchos fueron los excesos e ignominiosas las perversiones de cuerpo y mente que acumuló el joven déspota, y la nómina de sus placeres escandalizaba a una Roma que ya otrora había consentido los más vergonzosos lujos en sus monarcas. Y lo mismo en materia de inclinaciones. La pasión de Nerón era la poesía y el canto; la de Vitelio: la comida; pero la gran afición de Cómodo residía en la arena del circo. Se hizo gladiador, y de toda Italia acudieron las gentes a presenciar el peregrino espectáculo de un soberano en todo el esplendor de sus galas luchando mortalmente con el yelmo y la espada. Poco sabía el público que los oponentes tenían orden de dejarse matar sin herir, y que los mejores arqueros del Imperio se apostaban en lugares estratégicos para "evitar disgustos". Los senadores, padres conscriptos de la nación, servilmente lo aclamaban como vencedor y semejante a Hércules. En su delirio, comenzó a vestirse con la piel de león, igual que el máximo héroe griego. Se dice que reunió en una ocasión enfermos y tullidos, disfrazándolos para que pareciesen adversarios temibles, y les dio por proyectiles esponjas que simulaban pesadas piedras; luego se entretuvo matándolos uno por uno. Y ello no porque careciera de habilidad con las armas, todo lo contrario; a esa altura la crueldad era su único móvil.

Es famosa la locura de Calígula, que se creyó dios, o la presunción de Nerón, que planeaba rebautizar Roma con su nombre. Pero el hijo de Marco se dio a sí mismo títulos aún más pomposos, y terminó denominando a la propia ciudad "Colonia Commodiana", para vergüenza del Imperio.

No hubo una sino numerosas conspiraciones en su contra, y cada una de ellas constituiría un relato sabroso, puesto que hasta de la última estuvo a punto de escapar. Su concubina Marcia, el prefecto y un secretario la urdieron a las apuradas, cuando Cómodo amenazó con ejecutarlos por haberse opuesto a sus deseos de celebrar con juegos atléticos una ceremonia. El temor los hizo valientes, y Marcia le suministró veneno; pero no surtió el efecto esperado, y debieron recurrir a un gladiador que entrenaba con él habitualmente para que lo ahogase durante el baño, no sin peripecias.

Así murió el último de los Antoninos, oprobio de aquel noble linaje. El pueblo, furioso, derribó sus estatuas.

A pesar de todo, una amarga etapa de confusión y penurias aguardaba en el recodo del camino, y Roma estaba por explorar aún nuevas profundidades de vergüenza y degradación, amén de una decadencia como nunca hasta entonces se había manifestado.

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)