31 de Enero de 2014 // AVE CESAR 10

LA DEMENCIA

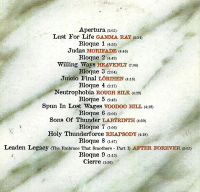

Décimo disco de AVE CESAR del sello NEMS, publicado junto con la revista Epopeya Nº 36 en noviembre de 2000. // publicado por: César Fuentes Rodríguez

Descargalo aquí

A la muerte del odiado Tiberio, el pueblo puso sus esperanzas en Cayo; nada menos que un hijo de Germánico, aquel héroe radiante arrebatado misteriosamente en la flor de su edad a la adoración de la masa. Tenía apenas veinticinco años cuando fue coronado Emperador. Pocas veces la historia del mundo vio un príncipe aclamado con más entusiasmo. Por las calles, los hombres le gritaban "Lucero de Oriente y Occidente" y las matronas al pasar lo llamaban cariñosamente "nuestro pollito". Con semejante legado de afecto y confianza, más las arcas reales llenas, los ejércitos bien entrenados, el sistema administrativo intacto y una ciudadanía que sólo pedía paz y seguridad, pudo haberse ganado fácilmente el epíteto de "El Justo", "El Sabio" o "El Salvador".

La realidad fue muy otra.

Lo conocían como "Caligula", por el calzado militar que gustaba usar de pequeño en el campamento de su padre, las caligas (de modo que su mote podría traducirse con algo así como "botita"). Quienes lo vivaron, preferían ignorar los rumores de crueldad y perversión a la vera del ya finado emperador, se resistían incluso a creer que hubiese liquidado a éste en el lecho de muerte, y desestimaban los reclamos por Tiberio Gemelo, el hermano menor de Cayo que poseía idénticos derechos sucesorios. Pero si Calígula hubiera sido el magnífico joven que la gente creía, acaso no habría sobrevivido a sus hermanos ni se las hubiese arreglado para hacerse nombrar sucesor de Tiberio.

Al principio se divirtió estimulando los absurdos equívocos que todos abrigaban acerca de su auténtico carácter. Y por eso dio incontables y exageradas muestras de piedad filial ordenando portentosos honores en memoria de su padre y madre, decretó una amnistía general y distribuyó grandes cantidades en metálico a las huestes y el pueblo. Como si algo faltase para congraciarse, organizó monumentales juegos y carreras de cuadrigas que hicieron las delicias de la afición.

Así llegó al octavo mes de su reinado; entonces le sobrevino una enfermedad grave, con fiebres y vómitos, que se creyó mortal. Sin embargo, no lo fue. Y cuando, una vez restablecido, volvió a mostrarse en público, la fachada se había resquebrajado por completo, y Calígula se había transformado en un tirano demente, un monstruo aún peor que su tío, pues la locura guiaba sus actos y él mismo se creía dios. Diariamente se dirigía al Capitolio para conversar con Júpiter, al que consideraba su hermano, y mandó traer de Grecia las estatuas de dioses más famosas, les cortó las cabezas y las hizo sustituir con la suya; nombró a sus propias hermanas diosas, e hizo prolongar hasta el Foro un ala de su palacio, transformando el templo de Cástor y Pólux en un vestíbulo donde se sentaba a menudo entre los hermanos para recibir la adoración de la multitud bajo el nombre de Júpiter Latino. Allí le sacrificaban flamencos, pavos reales, codornices, gallinas de Numidia y otras aves exóticas.

El catálogo de sus disparates y aberraciones es cuantioso. Cierta vez ordenó que todos los barcos disponibles anclaran en doble hilera sobre la franja marítima que iba de Baias a Putéolos, y a continuación hizo que les nivelaran las cubiertas con montones de tierra. Vestido de gala y coronado con pompa, acompañado por guardia de honor y carros de séquito, se dedicó a pasar una y otra vez por aquel fantástico puente, todo para contradecir una profecía del augur Trasilo cuando Tiberio estaba decidiendo la sucesión, que dijo: "Cayo tiene tantas probabilidades de ser Emperador como de cruzar a caballo la bahía de Baias". Mandó matar a su hijo adoptivo Tiberio Gemelo y a su suegro Sileno, y dejó morir a su abuela Antonia, pero sólo fueron las primeras víctimas del terror. Se dice que él mismo inmoló a su hermana Drusila, y luego arrepentido la deificó bajo el nombre de Pantea; durante los días de duelo público que Calígula dictó en su honor, era un delito capital que un ciudadano riera, cantara, se afeitase, concurriese a los baños o incluso cenara con su familia. Toda actividad oficial cesó en Roma, y cuando ya nadie, ni él, pudo soportarlo, decretó fiestas y costosos torneos en el Circo.

El derroche incesante al que sometía las arcas desató una nueva amenaza. Activó a los delatores, como en las peores épocas de Tiberio, y confiscó los bienes de las víctimas. Ni siquiera los que lo rodeaban se salvaron, sino al contrario; llegó a ofrecer grandes banquetes a sus amigos y parientes a los que en el transcurso hacía degollar para heredarlos. Su inquina se extendía al pueblo todo, y una vez compartiendo las gradas con la multitud manifestó el deseo de que ésta "tuviera una sola cabeza, para cortársela de un tajo". Sus extravagancias no sólo eran crueles, sino también ofensivas y delirantes. Así, la de nombrar senador a su caballo Incitato, o la de partir con los ejércitos hacia Germania con el pretexto de luchar contra Neptuno, el dios del mar, y volver con los cofres del botín repletos de conchas y caracolas.

Un engendro como ése no podía durar sin que alguna conspiración se hiciese cargo de él -cualquiera diría-, sin embargo, pasaron tres años, diez meses y ocho días de su reinado antes de que Casio Querea y los suyos lo acribillasen a puñaladas. Lejos de allí, un centurión ultimó a su mujer Cesonia y le reventó el cráneo contra una columna a su hijita Julia Drusila tomándola por los pies, como si quisiera exterminar de cuajo la mala semilla. Muchos pensaron que la libertad había llegado y que los senadores podrían al fin restablecer la República.

Pero en Roma las pesadillas nunca concedieron finales felices.

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)