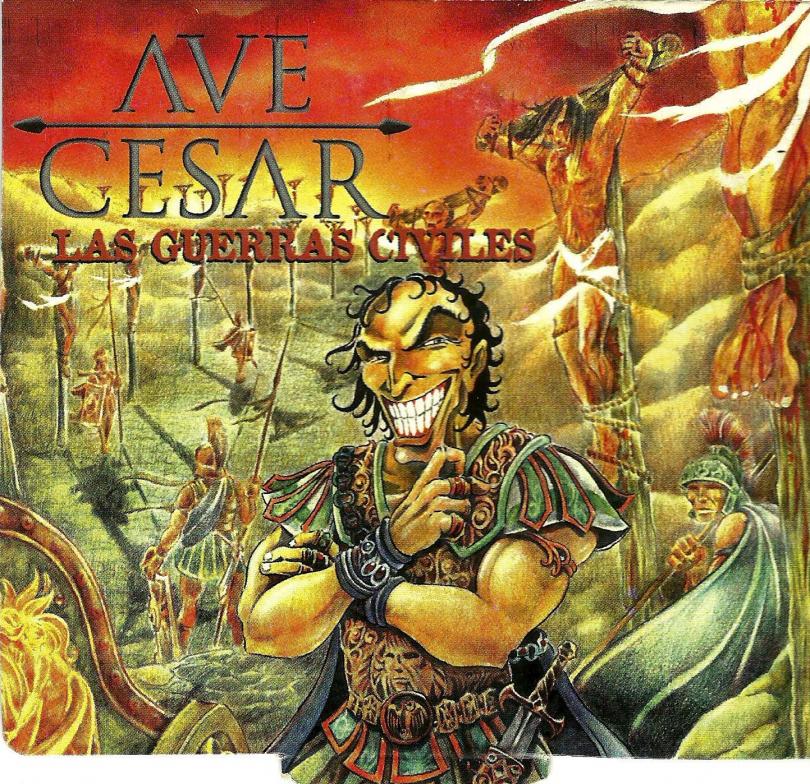

6 de Diciembre de 2013 // AVE CESAR 4

LAS GUERRAS CIVILES

Cuarto disco de AVE CESAR del sello NEMS, publicado junto con la revista Epopeya Nº 30 en febrero de 2000. // publicado por: César Fuentes Rodríguez

Descargalo aquí

Ya antes de convertirse en República, Roma se presentía como un hervidero de conflictos sociales. Las luchas de clases trajeron a la potencia en ciernes sangrientos enconos, enfrentamientos entre dictadores rivales, asesinatos, guerras e insurrecciones a granel. La turbulencia interna de la nación se alimentaba de la injusticia y la voracidad de los poderosos, de la rabia y el desencanto de los relegados. Las viejas virtudes romanas de disciplina y consagración al bien común se deterioraban rápidamente en la molicie de aquella prosperidad desigual. Los ricos competían entre sí en la ostentación vulgar de sus riquezas, mientras las masas anárquicas de la ciudad lo esperaban todo de los políticos, desde el pan hasta la diversión por medio de los espectáculos más brutales. Para muchos, representó el comienzo de la decadencia.

Curiosamente, fueron dos nobles patricios, los hermanos Cayo y Tiberio Graco, descendientes de aquel Escipión que venció a Aníbal en Zama, los que se opusieron a su propia clase aristocrática, pidieron tierras para los campesinos agotados y lucharon incansablemente en procura de un cambio para aliviar los males del Estado. Primero uno, y luego el otro, fueron salvajemente asesinados, tal como ocurriera dos mil años después con John y Robert Kennedy en los Estados Unidos. Que conste que, en la historia, las coincidencias suelen resultar doblemente sospechosas.

En aquel entonces las fuerzas sociales se partieron en dos facciones, la de los populares y la de los optimates o aristócratas. Los generales Mario y Sila tomaron el poder alternativamente y desataron proscripciones brutales contra el bando opositor llegado su turno. Durante el mandato del segundo, por ejemplo, los nombres de los condenados, con sus cabezas puestas a precio y sus bienes pasibles de ser confiscados, figuraban escritos en tablillas en todas las esquinas.

La guerra civil sería una situación permanente en Roma, un estado habitual de las cosas que no cesaría hasta la llegada de los dorados e igualmente licenciosos días del Imperio. Pero durante aquel período tumultuoso de la República, se produjo un suceso casi sin precedentes en el Mundo Antiguo por su magnitud y naturaleza. Fue un levantamiento, no de una ciudad contra la todopoderosa capital de la nación, ni de las clases bajas contra las estirpes privilegiadas, ni del pueblo enardecido por derogar las leyes injustas que aprobara el Senado. Fue la sublevación casi espontánea de aquellos que no tenían ni ciudad, ni clase, ni ley que los protegiese. La rebelión de los esclavos.

Todo comenzó casi por casualidad. Un incidente trivial estalló en la escuela de Léntulo Batiato, en Capua, donde se entrenaban prisioneros para ser gladiadores. Varios de ellos se apoderaron de cuchillos de la cocina, apuñalaron a los guardias y se marcharon con un cargamento de armas y víveres hacia la campiña situada en las laderas del Vesubio. Los lideraba un tal Espartaco. En principio, se dedicaron al saqueo y el pillaje por la zona, pese a que a él no parecía gustarle la idea; eran sus lugartenientes Crixus y Enomao los que estaban excitados con la perspectiva. Pronto se les unieron esclavos provenientes de las fincas rurales, y el campamento comenzó a crecer. Sus incursiones fueron tan notorias y crueles que la inquietud llegó a Roma y el Senado decidió tomar cartas en el asunto. Le encomendó el asalto al pretor Clodio Glaber, quien habiendo reclutado unos 3.000 efectivos, creyó tenerlos cercados contra la montaña. Pero por la noche los gladiadores se descolgaron de un risco con cuerdas improvisadas de enredadera y lino, rodearon a las fuerzas del pretor por detrás y masacraron al ejército mientras dormía.

No era un tonto, el tal Espartaco. Con la misma clase de resolución y astucia, derrotó a las siguientes dos cohortes de legionarios que mandaron para enfrentársele. Empezaba a convertirse en un mito. La vanidad romana le atribuía ascendencia real, decían que era un noble tracio caído en desgracia, para no afrontar la idea de que estaban luchando y perdiendo contra esclavos. Pero así era. Miles y miles huían de sus amos y suplicaban unirse a él. Dos años después de suscitada la rebelión, los insurrectos llegaron a sumar 120.000. Aquella multitud andrajosa había escapado, irónicamente, de una ciudad fundada por otros tantos marginales en busca del refugio y la esperanza que entonces les abría el rey Rómulo. Ahora acudían a Espartaco, cuyo sueño era guiar a todos aquellos desgraciados fuera del territorio de Italia, como un Moisés, hacia la libertad.

Su plan consistía en marchar hasta Rhegium, en la punta de la bota, y abordar barcos comprados a los piratas de Cilicia. Pero Espartaco no tenía un Dios de su lado que apartara las aguas del océano para que él y su pueblo transitasen hacia una tierra prometida. Una vez llegado allí, no encontró los barcos esperados, sólo traición e impotencia. Al volverse, tuvo que enfrentar a dos ejércitos simultáneamente, el de Lúculo y el de Craso. La última batalla se desarrolló a orillas del río Siler. ¿Cómo había podido un ejército de esclavos, sin unidad ni disciplina, mantenerse invicto hasta aquel momento? Fue una refriega cruel y desesperada. Cuando el fragor de la lucha se extinguió, los cadáveres tendidos en el barro eran tan numerosos que la tarea de reconocerlos uno por uno se volvió impracticable. Muchos creen que Espartaco murió allí, pues aunque su cuerpo no fue hallado, jamás se volvió a saber de él.

Seis mil combatientes con vida fueron tomados prisioneros. Craso los hizo crucificar a ambos lados de la Vía Appia, a lo largo de todo el camino que conduce desde Capua a Roma, a intervalos regulares, escrupulosamente medidos. Los afortunados morían en cuestión de horas, los más fuertes agonizaron durante días. Cada atardecer, el sol se hundía en un mar de sangre, por detrás de la estela de cruces, en un espectáculo imposible de olvidar.

Los historiadores romanos, sin embargo, sostienen que se trató apenas de un incidente. El nombre de Espartaco debía quedar oculto debajo de los de tantos generales, estadistas y magistrados ilustres que ensangrentaron la República durante las Guerras Civiles. Es el precio que pagan los vencidos. Y los descastados.

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)