17 de Febrero de 2014 // AVE CESAR 11

LA INSIDIA

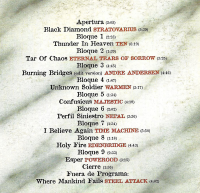

Undécimo disco de AVE CESAR del sello NEMS, publicado junto con la revista Epopeya Nº 37 en diciembre de 2000. // publicado por: César Fuentes Rodríguez

Descargalo aquí

El ascenso al trono de Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico (al que por razones de economía conoceremos aquí simplemente como Claudio) fue uno de los más extraños que la Historia recuerda.

Plagado de enfermedades y defectos físicos desde la cuna, aquejado de renguera, tartamudez y mala salud, y considerado prácticamente un retardado por sus parientes, el joven Claudio logró sobrevivir a los asesinatos e intrigas que diezmaron a la familia Julia en la lucha por el poder a pesar de todo, en tanto que otros más sanos e inteligentes cayeron sin remedio. Poco importó que se dedicase con interés a las letras latinas y griegas o que hubiese escrito algunos libros de historia; al contrario, esas aficiones eran incluso tomadas como manías de idiota. Todos lo escarnecían y se burlaban de él. Su propia madre, Antonia, le llamaba "sombra de hombre", "infame aborto de la Naturaleza", y cuando quería referirse a un imbécil, decía: "es más estúpido que mi hijo Claudio".

Así pasó la mayor parte de su vida hasta la edad de cincuenta años, en que por uno de los más raros caprichos de la fortuna, se vio elevado al rango supremo de Roma. Cuando los asesinos de Calígula aislaron a éste de su comitiva para perpetrar la matanza, Claudio se retiró a un pequeño salón interior, y al cundir el primer rumor y la confusión, se ocultó detrás de un cortinado sobrecogido de miedo. Un soldado, que por casualidad llegó hasta allí buscando a los conspiradores, le vio los pies y lo arrastró fuera de aquel sitio. Claudio se arrojó al suelo y le suplicó que no lo matase, pero el soldado lo reconoció como el anciano tío de Calígula y le ofreció protección, presentándoselo a sus compañeros, todavía desconcertados por los sucesos, como el nuevo Jefe del Estado. Lo saludaron en consecuencia y lo condujeron en andas al campamento, a pesar de las protestas del propio Claudio. Entretanto, el Senado, dividido y paralizado por la incertidumbre, cedió pronto a las presiones del pueblo y las tropas que pedían un mandatario único, y Roma tuvo finalmente otro Emperador.

Seguramente, los militares creyeron que ponían en el poder un títere que podían manejar a su antojo, pero Claudio, en cuanto estuvo al tanto del papel que debía representar y confirmado en sus funciones, procedió a gobernar con responsabilidad y decencia. Purgó y estimuló la administración, saneó la economía, se hizo cargo de asuntos de la Justicia, inició grandes construcciones y, llegado el momento, hasta emprendió una exitosa campaña bélica en tierras británicas. Es curioso que, a pesar de todo esto, ni sus contemporáneos ni los que se ocuparon de la historia algún tiempo después, albergaron una buena opinión del pobre Claudio.

Acaso sus debilidades maritales tuvieron algo que ver. Su tercera esposa, Valeria Mesalina, era considerada la mujer más hermosa de su tiempo; ¡las cosas que se habrán dicho de ese matrimonio, que unió a un viejo patético con una adolescente digna de envidia!... Acaso el enamorado Claudio creía que su esposa era un dechado de virtudes, pero lo cierto es que, a sus espaldas, no sólo urdía espantosas intrigas sino que se acostaba con toda Roma. La revelación fue amarga, porque el anciano descubrió repentinamente que había tomado en secreto nuevo marido y que la pareja planeaba usurpar el poder eliminándolo a él. De hecho, cuando los fueron a prender, se encontraban en medio de una orgía indescriptible.

No le quedó más remedio que ejecutarla. Pero quizás no habría sucedido de esa forma si sus libertos, a quienes había delegado la administración y el poder de decisión, no hubiesen intervenido rápidamente haciendo efectiva la pena. Algunos dicen que Claudio nunca se repuso de aquel golpe. Abandonó las obligaciones y los proyectos, y perdió contacto con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, tiempo después tomó otra mujer, Agripina, ambiciosa, calculadora y casi tan hermosa como Mesalina, aunque ya cercana a la madurez. Para entonces, la corrupción de los favoritos era absoluta y el Imperio crujía nuevamente bajo el peso de la insidia. La nueva consorte tejió su telaraña en las sombras e hizo que su marido adoptase al hijo de un matrimonio anterior por sobre el heredero directo, el joven y prometedor Británico. Claudio firmó así su sentencia de muerte. Y, de paso, la de su estirpe.

En un plato de hongos, manjar apreciado por el paladar del emperador, depositó Agripina el veneno, y durante un banquete le dio ella misma de su mano a probar. Se dice que, ante el temor de que Claudio descubriese el ardid en el último minuto y cambiase el testamento en favor de Británico, la inescrupulosa mujer se complotó con el médico Jenofonte, quien fingiendo que ayudaba al soberano a vomitar cuando el tóxico ya había hecho efecto, introdujo en su garganta una pluma embebida de una ponzoña fulminante que acabó con él antes de que en la ciudad y el Senado pudieran iniciarse los votos por su salud.

Agripina no tuvo problemas en interponer a su hijo Lucio Domicio Enobarbo como sucesor al trono de Roma. Aunque la posteridad lo recuerda mejor por el nombre de... Nerón.

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)