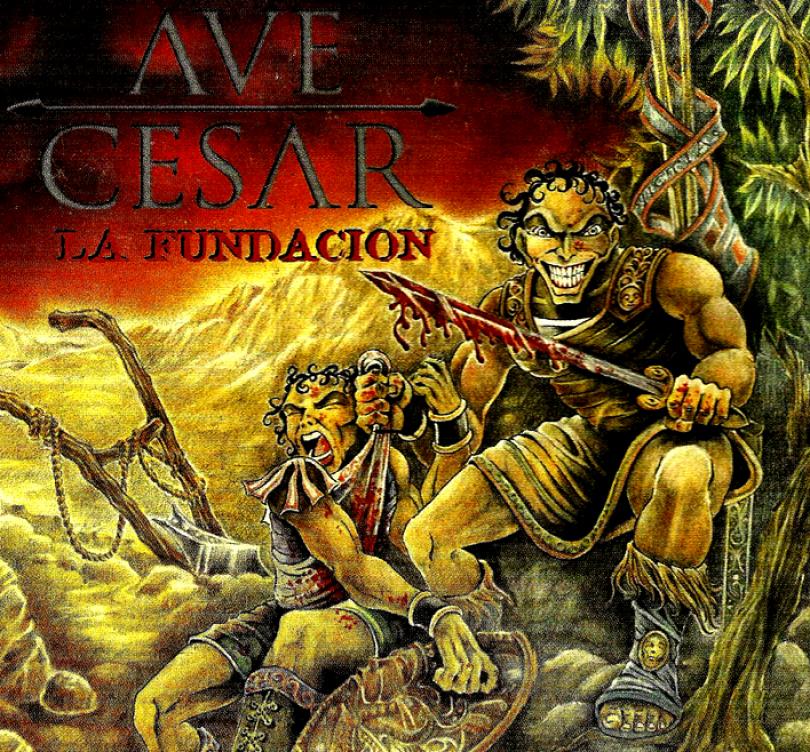

15 de Noviembre de 2013 // AVE CESAR 1

LA FUNDACION

Primer disco de AVE CESAR del sello NEMS, publicado junto con la revista Epopeya Nº 27 en octubre de 1999. // publicado por: César Fuentes Rodríguez

Descargalo aquí

El rey yace moribundo. Sus ojos se apagan, y las últimas imágenes que verá en este mundo no resultan ser los rostros arrasados de ternura y desconsuelo que esperaba de la familia que rodea su lecho de enfermo. Detecta miradas esquivas de hipocresía, frentes arrugadas por el peso de la culpa, malévolos rictus de discordia, labios que brillan con la ansiedad de la codicia... de pronto, aquellas fisonomías tan amadas degeneraron en rasgos de animales de presa, como en la danza ritual de los buitres alrededor de un cadáver. Silvio Procas piensa que la Muerte, que ya percibe como un familiar más de pie junto a los suyos, le está jugando una broma final. Se apresura a balbucear el dictamen, las pocas palabras que conformarán su testamento. Las pupilas de ambos hijos se dilatan, las respiraciones se detienen a un tiempo: Amulio se quedará con los tesoros, Numitor recibirá el trono de Alba Longa, ciudad cabecera del Lacio.

Aún estaban tibias las cenizas de los fuegos fúnebres, cuando Amulio irrumpió en las calles al frente de un ejército mercenario, tomó el palacio y se apoderó de la corona. Precipitadamente huyó su hermano, sin tiempo ni oportunidad de cargar consigo a sus hijos, que serían asesinados por el usurpador. Todos, menos una hija, Rea Silvia, que por su sagrada condición de Virgen Vestal salva la vida, pero no logra escapar de su destino trágico. Mientras atravesaba el bosque en busca de agua para el cotidiano sacrificio, fue avistada por el dios Marte, quien súbitamente encendido de amor por la lozanía y el recato de la muchacha, se lanzó tras ella y la poseyó por la fuerza. En la salvaje unión fueron engendrados dos niños. Al descubrirlo Amulio, prefiere cubrir el asunto porque, denunciando que la vestal ha roto sus votos, pondría en evidencia que existe descendencia de Numitor. De modo que, ni bien nacen, manda colocar a las criaturas en una cesta y que se la arroje al Tíber. Rea Silvia llora, una vez más, pero nada puede hacer. Que Marte, padre de aquellos desgraciados, se encargue de salvarlos.

Debido a la lluvia, las aguas del río suben vertiginosamente e inundan las riberas. Una corriente lleva la cesta con la preciosa carga al pie del monte Cermalo, una de las cimas del Palatino, y la deposita junto a una higuera, casi como una ofrenda. Los niños despiertan, sus vagidos atraen la atención de un ser que merodea en la vecindad. De entre la espesura surge la cabeza peluda y feroz de una loba. Gruñe y enseña las fauces amenazante, pero los bebés gorjean en su canasta, tienden sus manitas y le tiran del pelo, acarician sus patas, moldean con su ternura y su urgencia el instinto del animal. La loba, emblema de Marte, se tiende a su lado y deja que los pequeños aproximen sus bocas y se sacien en ella. Quién sabe si no fue el dios mismo el que la envió. Uno de esos peregrinos cuadros de una fiera salvaje amamantando a dos rosados infantes debió sorprender el pastor Fáustulo, cuando semanas después recogió a los niños y se los llevó a su esposa Acca Larentia, que los recibió dispuesta a criarlos como si fueran sus propios hijos. En la casa del pastor, Rómulo y Remo aprendieron las costumbres de los humanos y crecieron bajo la mirada afectuosa de sus padres adoptivos.

Ya adolescentes, fueron enviados a Alba Longa para instruirse en las destrezas del arco y la espada, lo mismo que en el conocimiento de la escritura y el arte de administrar con justicia los bienes de una comunidad. Y hubieran continuado inopinadamente el transcurso de sus vidas, si no hubiese mediado la casualidad de un incidente menor. A raíz de una reyerta con sus compañeros por causa de un robo, Remo fue conducido a palacio ante el rey Amulio. El soberano jamás había confrontado a joven tan valiente y firme en la defensa de sus propias opiniones. Intrigado, comenzó a interrogarlo. La edad, y el hecho de tener un hermano gemelo, sembraron la sospecha en el alma de Amulio: acaso estuviese hablando con el sobrino nieto que, años antes, había confiado a las crueles aguas del río. Movido por la desconfianza, resolvió encarcelar a Remo. La noticia de su prisión corrió rápidamente y llegó a los oídos de Rómulo. Si alguien podía dar una explicación a tan extraño suceso, ése sería su padre, el pastor. Fáustulo dudó, negó, pero finalmente no tuvo otra alternativa que revelar al muchacho la verdad sobre su origen. Trastornado por el odio, Rómulo reunió a otros jóvenes guerreros y organizó una revuelta para liberar a su hermano. Había llegado el momento de desenmascarar al impostor y restituir la corona a su legítimo dueño.

A manos del propio Rómulo pereció el tirano, y el viejo Numitor regresó al trono. Para recompensar a los valerosos nietos (y de paso alejar las intrigas familiares que su propio padre no supo eludir), el soberano les entrega un territorio en las márgenes del Tíber, allí donde la loba los recogiera, y les concede autorización para fundar una ciudad. Los gemelos parten de inmediato, pero no reconocen el lugar exacto. Sólo los dioses podrán orientarlos. Rómulo se dirige al monte Palatino. Remo sube al Aventino. Donde los presagios sean más favorables, construirán su reino. Dos aves sobrevuelan el Aventino, donde está Remo, mientras que desde el Palatino, Rómulo avista una docena. Los dioses han señalado el lugar, y también al encargado de realizar los ritos.

El joven Rómulo, exultante, unce al arado un toro y una novilla, y comienza a trazar el surco sobre el que se levantarán los muros de la futura ciudad. Cada tanto, interrumpe el contorno alzando la reja para marcar el sitio donde irán los portales que permitirán el acceso o la salida de los confines de la urbe. En eso, llega Remo, y encuentra a su hermano afanándose en la labor que ya casi ha finalizado. Su actitud está teñida de envidia y de fastidio por su mala suerte. Se encamina hacia Rómulo, pero éste lo detiene con un gesto terminante: no han de cruzarse los límites que ya han sido marcados; si Remo quiere ingresar al perímetro, debe hacerlo por la tierra que el arado no ha tocado. El surco es sagrado, y las murallas ya existen, aunque no estén aún construidas. Así se lo comunica, espada en mano. Pero Remo lanza una carcajada: su hermano debe estar bromeando; le parece ridículo tener que dar semejante rodeo, pudiendo cruzar a placer por cualquier parte. De modo que imprudentemente brinca por encima el surco, burlándose aún. Pero Rómulo no toma la acción a la ligera; ciego de ira, embiste al hermano desarmado, que atónito lo ve avanzar y sólo atina a pedir piedad. Será inútil. Rómulo lo hiere mortalmente.

La sangre se derrama en el surco, y señala con la marca de la tragedia el principio de la gran ciudad: Roma, que será perseguida a lo largo de su historia por el estigma de este crimen fraterno, como si se tratara de un Pecado Original. No podría ser otro el destino de una cuna de civilización cuyo desenfreno, ambición y violencia se hallan regados de tal forma en sus mismos cimientos.

Rómulo transporta el cuerpo sin vida del hermano hasta el monte Aventino, y allí lo entierra, como si enterrase una parte de sí mismo. Después, reanuda el arduo trabajo. Cada piedra del gran muro le duele en el pecho como un recuerdo imborrable. Pero pronto la voluntad le gana al remordimiento, y se concentra en una sola idea: hay una obra que concluir, y él la concluirá.

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)

AVE CESAR - Presentación

AVE CESAR 1 - LA FUNDACION

AVE CESAR 2 - LA MONARQUIA

AVE CESAR 3 - EL ENEMIGO IMPLACABLE

AVE CESAR 4 - LAS GUERRAS CIVILES

AVE CESAR 5 - LA CONQUISTA

AVE CESAR 6 - LA REINA DE EGIPTO

AVE CESAR 7 - EL SIGLO DE ORO

AVE CESAR 8 - LOS HÉROES

AVE CESAR 9 - LA TIRANÍA

AVE CESAR 10 - LA DEMENCIA

AVE CESAR 11 - LA INSIDIA

AVE CESAR 12 - EL GRAN INCENDIO

AVE CESAR 13 - El Interregno

AVE CESAR 14 - La Luz Y La Oscuridad

AVE CESAR 15 - El Jardín De Las Delicias

AVE CESAR 16 - El Reino Del Terror

AVE CESAR 17 - La Subasta

Ave César 18 - La Orgía

Ave César 19 - El Colapso De La Civilización

Ave César 20 - El Breve Sueño De Los Justos

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 008 (2010)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 009 (2010)

Más archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 002 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 001 (2009)

Archivos encontrados de Ave Cesar - Ave Cesar 003 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 004 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 005 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 006 (2009)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 007 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 010 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 012 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0011 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0013 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0014 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0015 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0016 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0017 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0018 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0019 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0020 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0021 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0022 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0023 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0024 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0025 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0026 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0027 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0028 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0029 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0030 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0031 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0032 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0033 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0034 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0035 (2010)

Archivos recuperados de Ave Cesar - Ave Cesar 0036 (2010)