10 de Mayo de 2011 // Mundanal Ruido #2

La Auténtica Aventura Espiritual

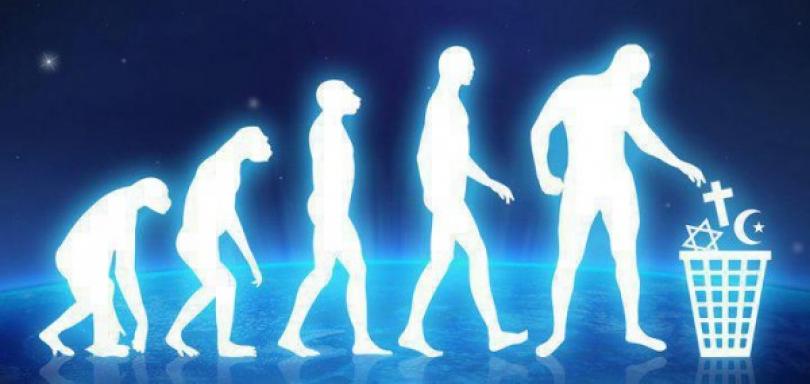

No nos consta que haya dioses ni que incidan en nuestra vida de modo alguno. Actuemos como si no existiesen. // publicado por: César Fuentes Rodríguez

Debo reconocer que durante la mayor parte de mi vida fui indiferente hacia la religión. Y eso a pesar de haber recibido una educación inevitablemente cristiana. Tuve mi época de pensar en la salvación y el infierno, de ir a misa y cumplir los preceptos, aunque pronto me volví agnóstico; esto equivale, más o menos, a creer que para el hombre es por completo imposible conocer el misterio divino, de modo que conviene suspender el juicio al respecto y no tomar partido. Quizás en algún punto llegué a desconfiar de la labor de quienes se proclaman representantes de Dios en la Tierra, o deploré la intolerancia entre los hombres de distintas creencias en el transcurso de los siglos.

Como he dicho, eso fue antes, cuando la religión no me importaba demasiado. Ahora he cambiado. Finalmente he visto la luz.

No existen los dioses. Ni uno ni muchos.

Las religiones -todas ellas- son una farsa destinada a confundir y dominar las mentes de los desprevenidos. Han traído al mundo más dolor, injusticia, violencia y superstición que ninguna otra quimera ideada por el hombre. No hay en sus libros sacros ni en sus chamanes la menor traza de sabiduría, como no sea pura coincidencia, y en conjunto son culpables del mayor crimen que pueda concebirse contra la conciencia: el de intentarnos convencer de que existe otra vida, un más allá, érebo, paraíso o nirvana que nos distrae de esta existencia, verdadera, real y única que tenemos.

Antes de que me alcance el fragor de vestiduras rasgadas por negar así la presencia de una supuesta entidad todopoderosa que rige el Universo, o por atreverme a cuestionar la infalibilidad de creencias ancestrales y la pureza de los que consagran su vida a Dios, permitanme aclarar que, aunque tengo los mejores argumentos, no es mi intención persuadir a nadie de que comparta estas ideas, y mucho menos lograr conversos (o deconversos, para el caso).

Por el contrario, lo que planteo es un sinceramiento. Sepultados como estamos bajo el bombardeo constante de propaganda religiosa y de todo tipo de filosofías absurdas, pseudociencias, pastores evangélicos y charlatanes de feria, ahogados por una tradición de cielos e infiernos, santos y pecadores, bautizos y funerales, que envenena nuestra cultura y mata el espíritu crítico, agobiados por la prepotencia tremendista de quienes dicen tener toda la verdad aunque no puedan presentar una mísera prueba de sus afirmaciones, me parece oportuno hacer sonar un humilde tiro para el lado de la cordura.

“La más curiosa convención social de esta gran época en que vivimos es aquella que sostiene que las opiniones religiosas deben ser respetadas”, ya había observado Henry L. Mencken, el estupendo crítico norteamericano. Y ciertamente, ya que no poseen autoridad moral, sabiduría acreditada, antecedentes limpios, aseveraciones comprobables, propósitos claros, o remedio cierto contra las calamidades, no existe ningún motivo para deberles respeto.

Y si por este motivo me tachan de rebelde, satánico, escéptico, provocador, apóstata, impío, renegado, blasfemo, irreverente o ateo, tengo por seguro que llevaré cualquiera de esos nombres con orgullo, porque al menos me lo habré ganado gracias a una reflexión honesta y una elección meditada.

Cualquier cosa menos la vergüenza de ser creyente.

Mundanal Ruido #1 - El Prejuicio Ilustrado

Mundanal Ruido #2 - La Auténtica Aventura Espiritual

Mundanal Ruido #11 - Olvídalos Y Volverán Por Más

Mundanal Ruido #4 - Parar La Pelota

Mundanal Ruido #5 - 24 De Julio, Día Del Verdadero Amigo

Mundanal Ruido #10 - Papam Argentinum Habemus... ¡Qué Cagada, Macho!

Mundanal Ruido #9 - Mundanal Hasta Los Huesos

Mundanal Ruido #3 - La Era de Los Indignados

Mundanal Ruido #6 - Prehistoria

Mundanal Ruido #7 - Economía Para Todos

Mundanal Ruido #8 - ¿Castellano, Inglés o Esperanto?

Mundanal Ruido #12 - Morónica Para Los Morónicos

Mundanal Ruido #13 - Secas De Un Porro Imaginario

Mundanal Ruido #14 - Amagar Con Las Botas Locas

Mundanal Ruido #15 - El Virus Que Está Matando La Libertad

Mundanal Ruido #16 - El Cuento De La 'Islamofobia'

Mundanal Ruido #17 - Occidente versus Islam - El Conflicto En Movimiento

Mundanal Ruido #18 - Mitos sobre mitos - Reyes Magos y Santos Inocentes

Mundanal Ruido #19 - La Teoría Del Big Bang

Mundanal Ruido #20 - El Rey Christian X de Dinamarca

Mundanal Ruido #19 - San Valentín, ponéle - Amantes y Enamorados

Nuevo ciclo en YouTube - Margaritas Para Gourmets

Feliz Nochebuena - Navidad Pagana

Madhouse Editorial Nº 68 - De un viejo editorial de Madhouse

El Folk Metal de los Porteños - Entrevero de Tango y Metal

Mundanal Ruido #1 - El Prejuicio Ilustrado

Mundanal Ruido #2 - La Auténtica Aventura Espiritual

Mundanal Ruido #11 - Olvídalos Y Volverán Por Más

Mundanal Ruido #4 - Parar La Pelota

Mundanal Ruido #5 - 24 De Julio, Día Del Verdadero Amigo

Mundanal Ruido #10 - Papam Argentinum Habemus... ¡Qué Cagada, Macho!

Mundanal Ruido #9 - Mundanal Hasta Los Huesos

Mundanal Ruido #3 - La Era de Los Indignados

Mundanal Ruido #6 - Prehistoria

Mundanal Ruido #7 - Economía Para Todos

Mundanal Ruido #8 - ¿Castellano, Inglés o Esperanto?

Mundanal Ruido #12 - Morónica Para Los Morónicos

Mundanal Ruido #13 - Secas De Un Porro Imaginario

Mundanal Ruido #14 - Amagar Con Las Botas Locas

Mundanal Ruido #15 - El Virus Que Está Matando La Libertad

Mundanal Ruido #16 - El Cuento De La 'Islamofobia'

Mundanal Ruido #17 - Occidente versus Islam - El Conflicto En Movimiento

Mundanal Ruido #18 - Mitos sobre mitos - Reyes Magos y Santos Inocentes

Mundanal Ruido #19 - La Teoría Del Big Bang

Mundanal Ruido #20 - El Rey Christian X de Dinamarca

Mundanal Ruido #19 - San Valentín, ponéle - Amantes y Enamorados

Nuevo ciclo en YouTube - Margaritas Para Gourmets

Feliz Nochebuena - Navidad Pagana

Madhouse Editorial Nº 68 - De un viejo editorial de Madhouse

El Folk Metal de los Porteños - Entrevero de Tango y Metal